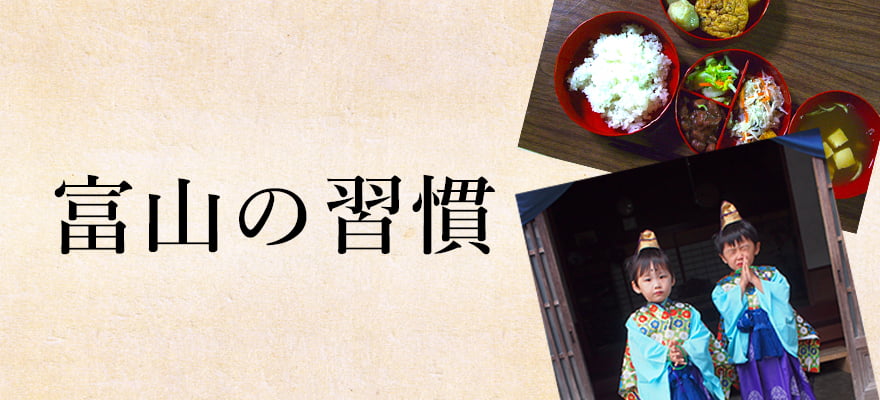

富山型仏壇とは

須弥壇と宮殿

須弥壇と宮殿の表す世界、

富山型仏壇を創り上げたもの。

富山型仏壇の特徴を説明する前に、各箇所の名称をご説明します。

須弥壇は仏の世界と地上世界の境

お仏壇の中央にある、くびれた台の部分は「須弥壇(しゅみだん)」と呼ばれます。

これは「須弥山(しゅみせん)」を表したもので、これより上は清浄な仏の世界、下は地上世界だと考えることもできます。

宮殿はご本尊の安置場所

須弥壇の上には「宮殿(くうでん)」があります。その中に、ご本尊の仏像・仏画などが祀られています。

宮殿の各所は、動植物や菩薩・天人などの彫刻や蒔絵などによって荘厳に装飾されており、これらは「浄土」、つまり汚れのない清浄な世界を表していると言われます。

富山型仏壇

浄土真宗の寺院の多さと

漆の産地が創り上げた富山の伝統

富山型仏壇は、江戸時代後半に完成されたもので、他県の仏壇と比べると独特な形をしています。

当店130年の歴史の中で仏壇を考察してきたことによる私見ですが、浄土真宗の寺院・門徒が多いところでは漆器が発達しています。

そして、漆器が発達した場所でお仏壇が発達している傾向にあります。

根拠の一つとして、お講(門信徒が相集い信仰について語り合い、その後に食事をすることを恒例となっていた)などで使うお膳食器の材質とお仏壇の材質がたいてい同じという事実が挙げられます。

食器の需要に対応していく中で、漆器の産地が形成されていき、その後漆器職人が仏壇仏具の製作にも携わっていったのではないかと考えております。

富山県内では、四つの産地、富山・高岡・魚津・城端が漆塗りの産地として今日まで至っており、少しずつ仕上げの方法が異なっています。

富山型仏壇の特徴

外側と内側に施された願い

外側

仏壇の外側が直角になっていて、割れなどを防ぐために金具が打ってあります。

内側

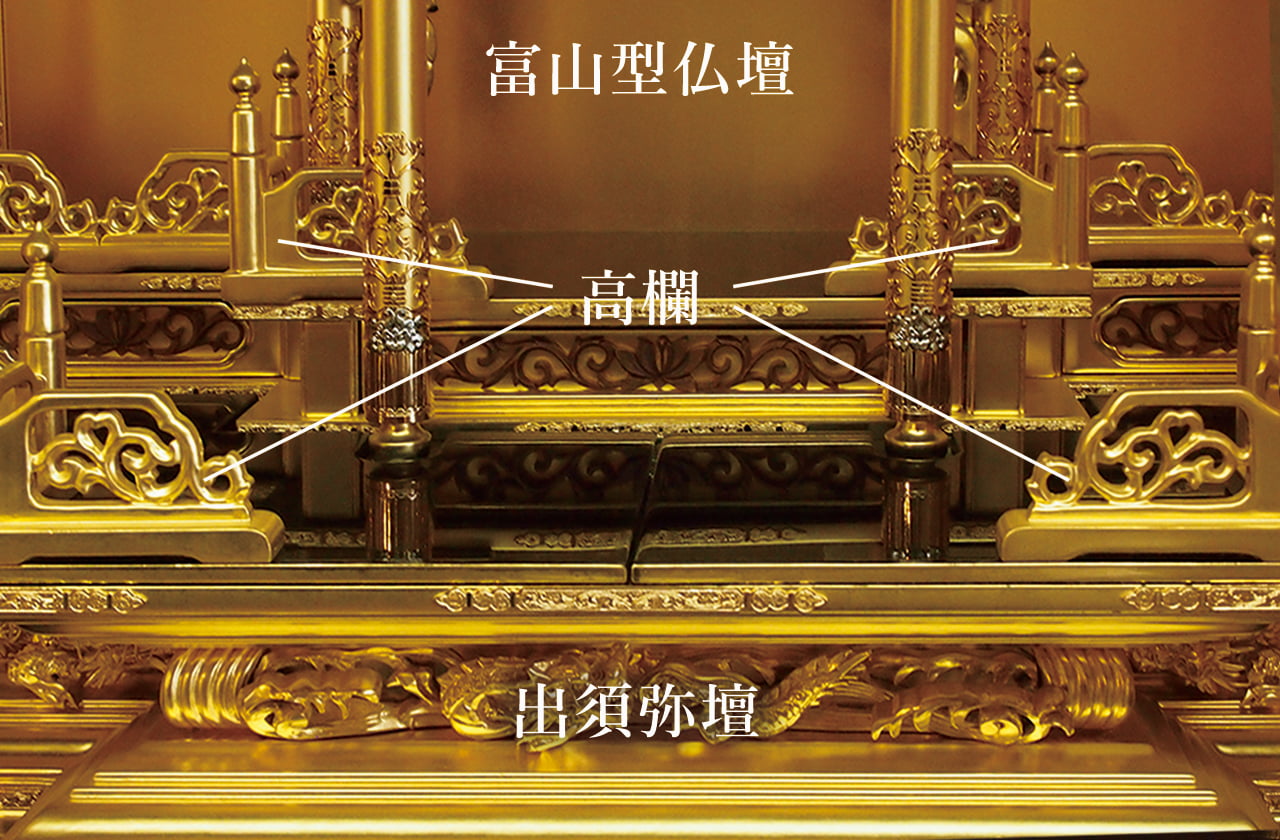

内側は、高欄が奥と手前に二対あり、須弥壇が薄くなった分だけ前に出てきています。

「出須弥壇」というそうですが、その分宮殿が縦に長くなり、大きな掛け軸がかけられるようになっています。

少しでもお寺のような大きい阿弥陀様をお迎えしたいという願いが感じられます。