2018.11.05

過去帖について

前回のブログの話題の中に「過去帖」について触れたので、

追記がてら「過去帖」の事を書いておきます。

過去帖は、ご先祖様を始め、御家族でお亡くなりになった方々の

戒名・法名、没年月日、俗名、亡くなった年齢などを書いておくための

帳面・データブックです。

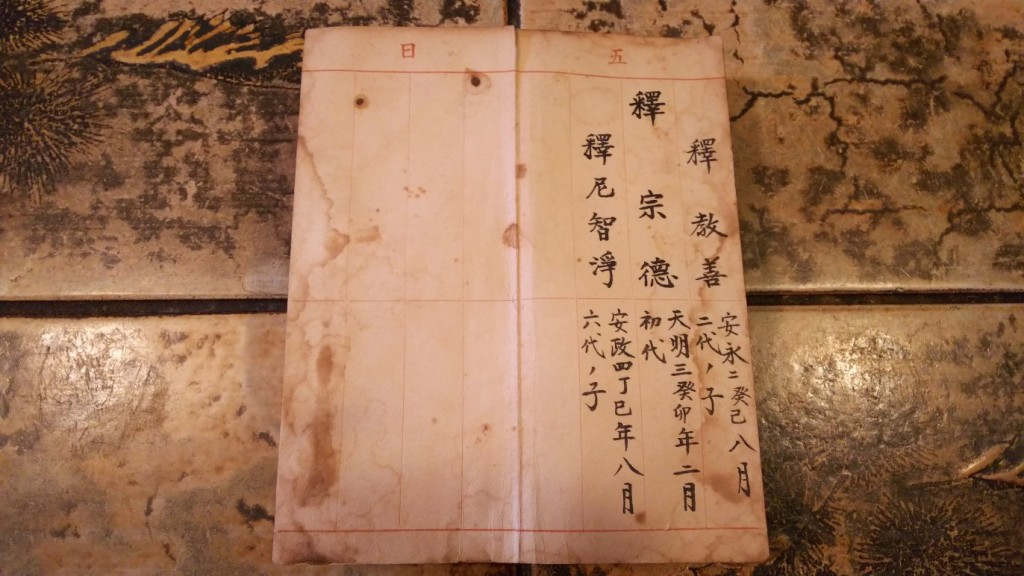

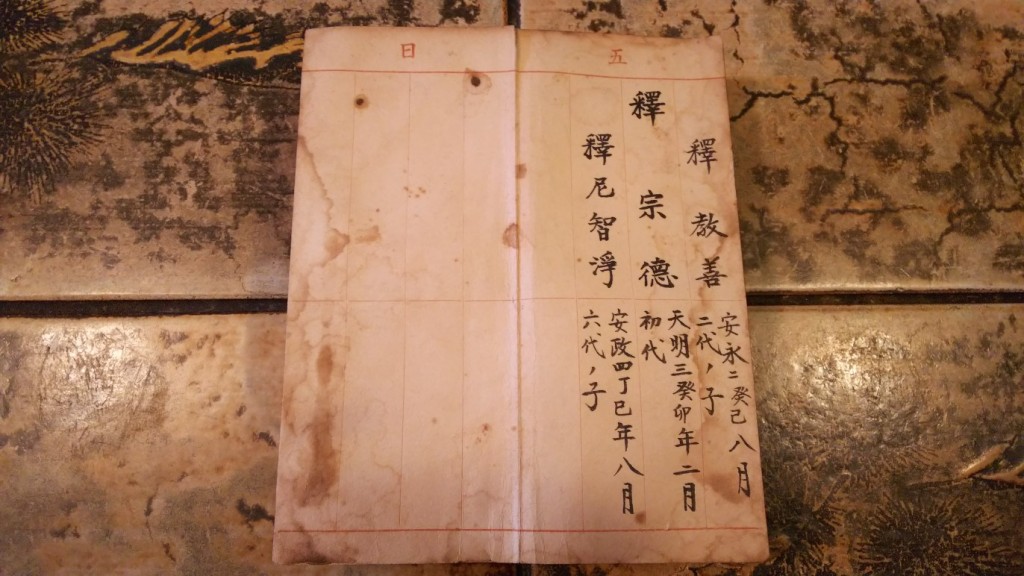

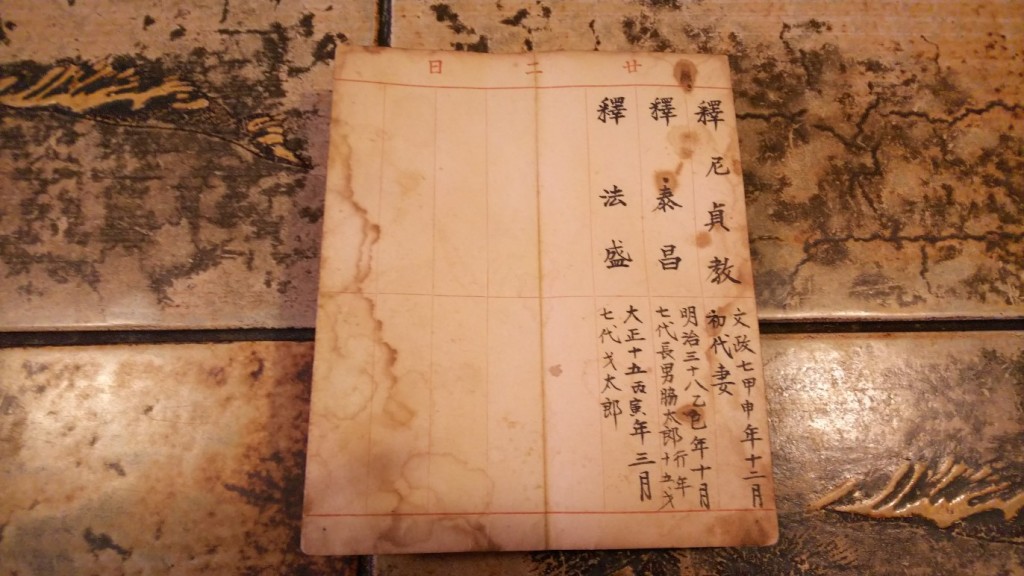

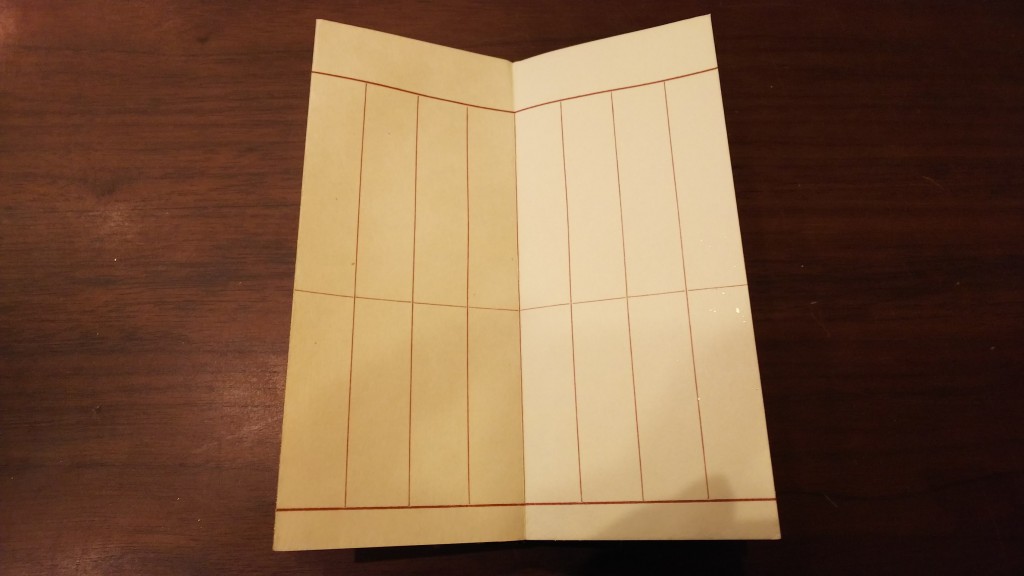

過去帖の多くが、だいたい行の真ん中あたりに線が引いてあり、

上下2段に区切ってあります。

上段に法名・戒名を書き、下段に日付、俗名、年齢などを書きます。

長い年月に渡って使用・保管される物なので、当店では、虫喰いが起こりにくい

「鳥の子紙」を使った過去帖を定番としております。

過去帖には2パターンあり、一つは日めくりタイプの「日付入り」

もうひとつは「日付無し」の2種です。

「日付入り」は見開きの上部に「一日」から「三十一日」までの日付が

書いてあります。月命日に当たる日にお名前を記入していきます。

毎日お仏壇をおまいりされる際に、めくっていきます。

ただ、31日の無い月や、2月だと、29日、30日、31日が月命日になる方には

少々寂しい感じもします。”(-“”-)”

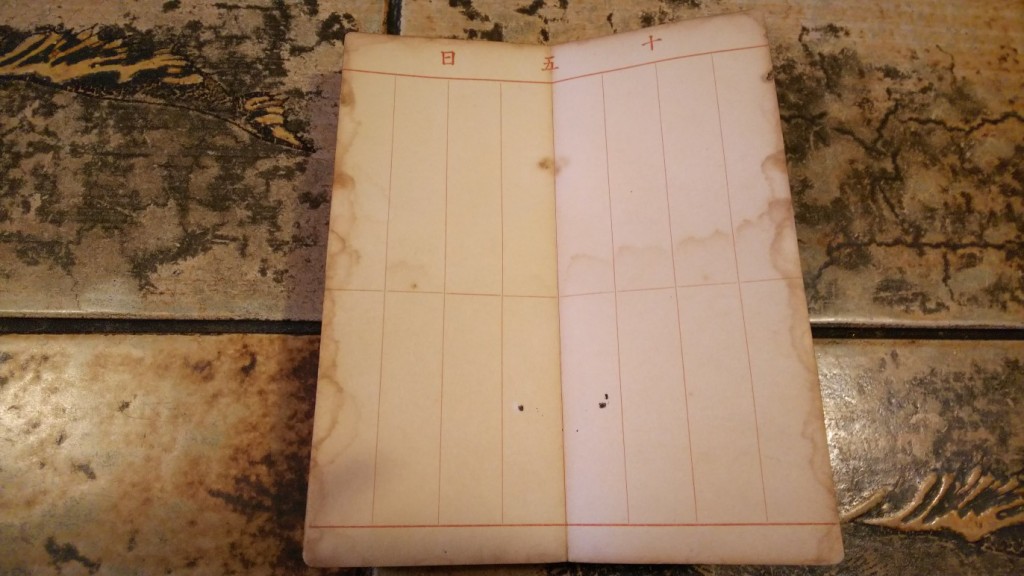

↓ 下の画像は我が家の過去帖です。今日は11月5日なので「五日」のページを

開いておまいりします。俗名が伝わっていないのが残念ですが、〇代の子、

〇代の妻、等の記述があると助かる事も。明治以降の方のは俗名や年齢も書いてあります。

どこかの日に沢山の方が偏ったり、日によってはどなたもいらっしゃらない事も

あります。

(↑どなたも命日のご先祖がおられない日は空欄。おられなくてもその日のページを開いています。)

当店では、ご先祖の人数が多いお客様には日付入りをお勧めする事が多いです。

「日付なし」の過去帖の場合には、昔の方から順番に書いて行くことをお勧めします。

ご先祖の少ない場合に向いています。

「過去帖」は誰に書いてもらえばいいですか? という質問を時々お受けしますが、

過 去 帖 は 誰 が 書 か れ て も 構 い ま せ ん 。お寺さんへ頼む方、書道の先生等、

字の上手な方に頼む方もいらっしゃいます。

(当店ではお断りしておりますので悪しからず。)

過去帖は一度書いたら、次回はそうそうありません!

旧字が使われていたりする事も多いですし、名前の書き間違えや日付のミスなどないように、

充分に確認しながら記入していくことが重要です!

●以前、過去帖を買い求めに来られたのお客様のおはなし●

エピソード①

「日無し」タイプを選ばれたお客様。

見開きで夫婦一組ずつ、詳しく記入したい、と話しておられました。

夫婦それぞれの生まれた所、両親の名前、何人兄弟の何番目、通っていた

学校、趣味、などなど、後々の子供達の為に詳しく書いて残したい、

と意気込んでおられました。

エピソード②

随分前に接客したお客様は、

親戚や友達、知人など、亡くなっていった人達を忘れないように、

名前やお亡くなりになった日付を書いておきたい、と縁故者用に過去帖を

買い求めて行かれました。素晴らしいです!

(確かに、時々「あんたトコのお父さんも、もうそろそろ〇回忌やもんね、」とか言って

くるおばちゃんとかいませんか?!「人の家の事、よく覚えておられるな!」って

事ありますよね?!そういう方は日記にでも書いておられるのでしょうか?)

過去帖は、日付入り、日付無し、とありますが、大きさも様々ございます。

お仏壇が小ぶりでも、大き目を選ばれる事が多いです。

(記入する枠もその分大きくなり、字も大きく書けるので。)

当店でもご用意しておりますので、ご入用の際は是非お越しくださいませ。

以上、過去帖について参考になりましたら幸いです。

#過去帖 #過去帖の書き方 #鳥の子紙 #仏壇富山 #富山市丸の内 #木本仏具店