2018.10.06

おまいりと共にある郷土の料理 第5回

おまいりと共にある郷土の料理 第5回

●会社のブログを私物化しつつお伝えしていきたい事

私は会社のブログに料理の話題をよく載せています。

9月9日の重陽の節句の日に、菊の花結びの話題を書いたのですが、

ついでにその日のお昼ご飯のメニューも載せたんです。

「重陽の日だったので、母が菊の花弁をいれたキュウリとタコの酢の物を

作ってくれて食べました」と。そしたらその日のブログの閲覧数が

いつもの3倍以上ありました。

妹が「それはやっぱり、食べ物の話題は見ちゃうよ、人ん家が何食べてるかも

気になるし」と言うのです。

それを聞いた時に、自分は料理を作るのも食べるのも好きだし、いとこ煮とか、

涅槃団子とか、おはぎとか、仏事、おまいり事に付いてまわる食べ物について、

もっと紹介したい、と思うようになりました。

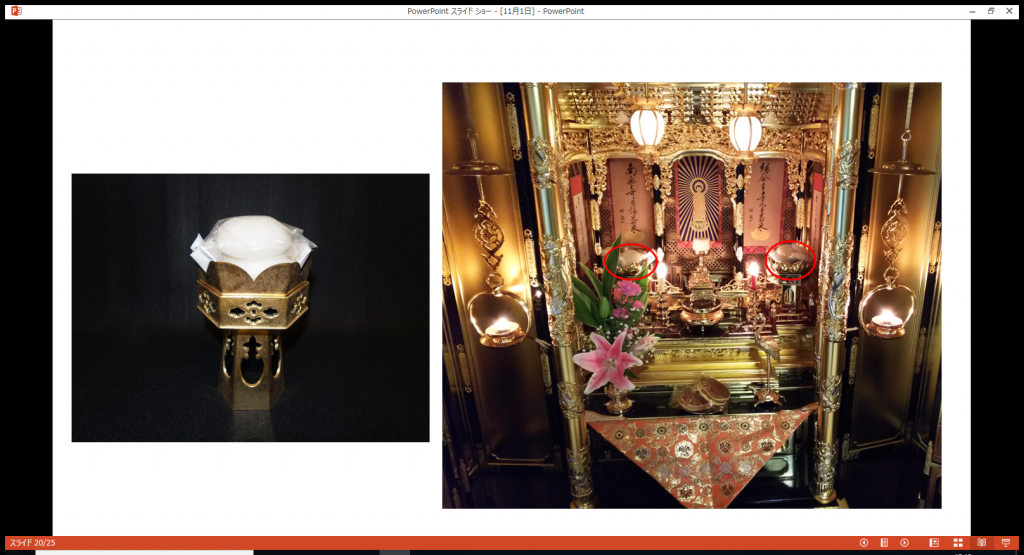

例えば、この仏具は「供笥くげ」「華束けそく」の名称ですが、

富山では白い丸餅の事を「おけそく」と呼んでいます。

餅を乗せる仏具の名前が、お餅その物の名前になっています。

餅屋さんでも「おけそく下さい」ってお願いしますが、恐らく他県では通じないと思います。

立山の麓の、昔、宿坊などがあった地域で出される、ぜんまい等の野菜を

細かく切って煮た煮物を「壺煮」という料理があります。

山菜料理のお店のおばあちゃんに、10代の頃、「なんで壺煮」って

名前なのか聞いてみたのですが、「分からない」と返答されました。

でも店の仕事をし始めてからなんか分かった、ような気がする。

仏膳の「壺椀」に盛り付けるから「壺煮」なんじゃないか、と。

(壺で煮たから「壺煮」という説もあるようです。)

料理と仏事の習慣が密着している事とか、探してみると実は沢山ありそうで、

調べれば面白い事が色々出てきそうだな、と思っています。

●長崎は遠くなり・・・

さて、私はなぜ地域の習慣、仏事祭礼と料理に興味があるのか?と言いますと、

ひとつ、自分の目の前で無くしてしまったと感じる習慣があるからです。

冒頭の方で、私の母は長崎県の五島列島の出身だと書きました。

私が小学生の頃、夏休みになると店は盆前で忙しいく、子供は邪魔になるので、

夏休み開始早々に母の実家へ預けられていました。

両親がお盆休みになり、五島列島へ帰省してきて、数日の母の里帰りを楽しんだら

家族で富山へ帰ります。約3週間の滞在の間にはお盆があります。

当然ですが、富山と五島ではまるっきりお盆が違います。

お墓参りは夜。お墓へ行く時には手提げ提灯持って歩いて行き、

お焼香のしぐさでお米を水にあげたり、お墓で花火したり、

ある程度の時間をお墓で過ごすのでベンチが置いてあり、蚊取り線香焚いて。

何処の家もそんな感じで、また、集落の共同墓地なので、母や叔母も必ず

懐かしい同級生に会ったりして同窓会みたいになる。

墓地のあちこちで井戸端会議が繰り広げられ、花火の光や音も相まって

子供心に「お墓参りが楽しかった」という思いがあります。

お墓参りに行く時に、お供え用のお団子を持っていきます。

直径3~4センチの平たい団子であんこを上に乗せていました。

祖母のお手伝いで一緒に作っていました。「五島らしいなぁ」と感じるのは、

その団子を椿の葉っぱに乗せてお墓に供える事です。

多めに作って、同じ墓地内の親戚や知人のお墓にも供えて回ります。

団子と餡子なのでシンプルなお菓子ですが、椿の葉の上に盛るというのが

お盆の特別感で、結構好きな風情でした。

(補足。長崎県の県木は椿。椿の木はあちらこちらに沢山ありました。

五島列島の名産「五島うどん」を作る時にも椿の油が使われます。)

平成17年に五島の祖母が亡くなり、新盆の為、帰省しました。

普段は誰も居ない実家を叔母たちと掃除し、座敷にはお盆の為の設えをし、

お墓参りにも行ったのですが、10数年帰省しない間に、お盆の様子が激変。

お墓参りは夕方の早い時間で、日没前(しかも東シナ海の離島なので日が長い)には

みんな帰ってしまう。当然まだ陽があるので花火は誰もやらない。

そしてお団子も作りませんでした。

土地の習慣がすっかり変わってしまった事を実感した瞬間でもありました。

私は今でも、今度島に帰る事ができたら、祖父母の墓前にお団子を供えてあげたいと

思っています。でも、米粉で作った物だったのか?もち米の粉で作った物だったのか?

母や叔母に聞いてももう分からなくなってしまっていて、祖父母がしてきた事を、

祖父母に対してしてあげる事が出来ない、というのがとても悲しいのです。

●気になっている事や習慣はまだまだある!

これは日本中である事だと思いますが、

食習慣が変わり、味の好みも変わり、昔ながらの料理、地域ならではの料理、

どんどん消えていっていると思います。

皆さんも何か思い当たる食べ物、料理はありませんか?

今の季節、実りの多い時季ですし、一年の実りに感謝した食べ物、

冬を迎える為に用意する保存食、お正月に頂くハレの料理、

その土地ごとの特色を見る事が出来ると思います。

その中には、地域の仏事や祭礼にくっついたものが沢山あるかもしれません。

大事に味わってみてください。

私も、母や祖母にも習いながら大切にしていきたいと思っております。

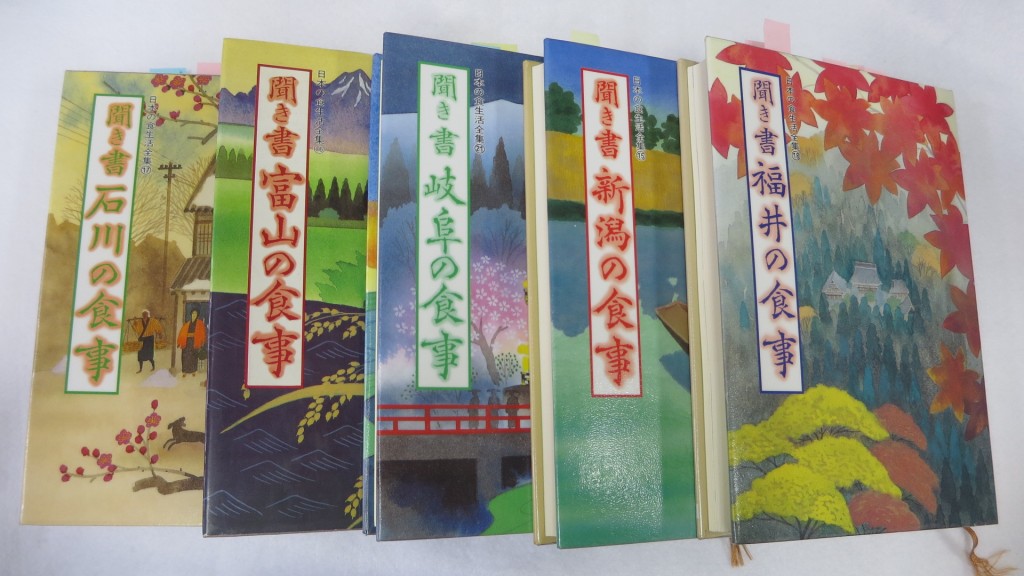

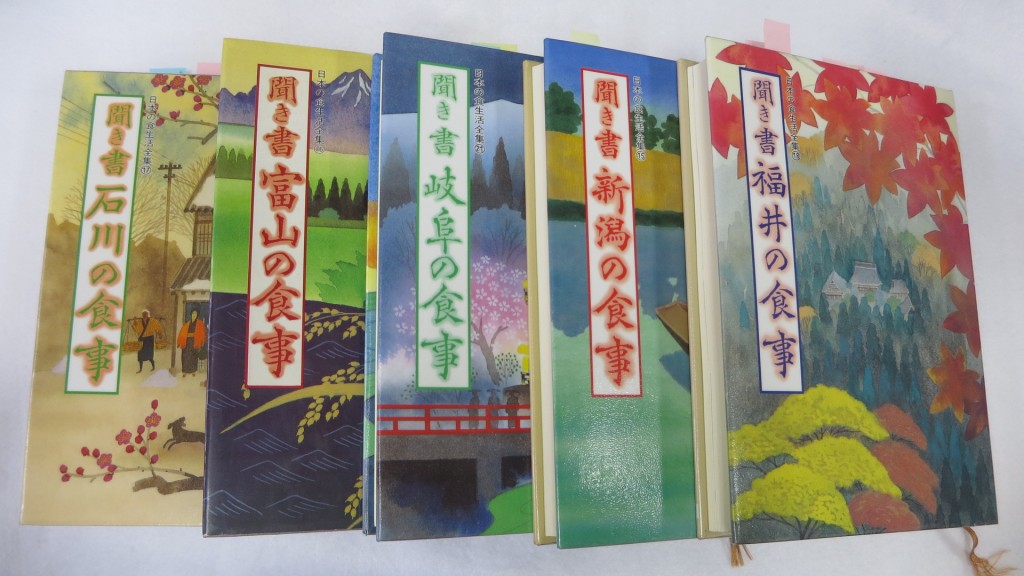

以上、最後になりましたが、今回のお話しをするにあたり、参考にした本がこちらです。

日本の食生活全集「聞き書 〇〇の食事」 農山漁村文化協会

北海道から沖縄まで、全ての都道府県の本があります。

富山市立図書館に全巻揃っています。

「富山の食事」の執筆には親戚の方(故人)が携わっておられました。

母は今でもこの本をとても大切にしています。

特に内容が濃いと思ったのが「福井の食事」です。

とても丁寧で素晴らしい食文化が存在します。

福井県は京都に近いという事もありますが、

浄土真宗の4つの派の本山、曹洞宗の本山・永平寺があるという事も

食文化を発展させたのだろうと思います。

興味のある方は是非「福井の食事」、おすすめです。

以上、ありがとうございました。(終)