2017.07.01

御本尊お掛軸の「裏書」の事。

お仏壇を買い替えられる際に、これまでおまいりしてこられた

阿弥陀様のお掛軸を表装直しされるお客様が沢山いらっしゃいます。

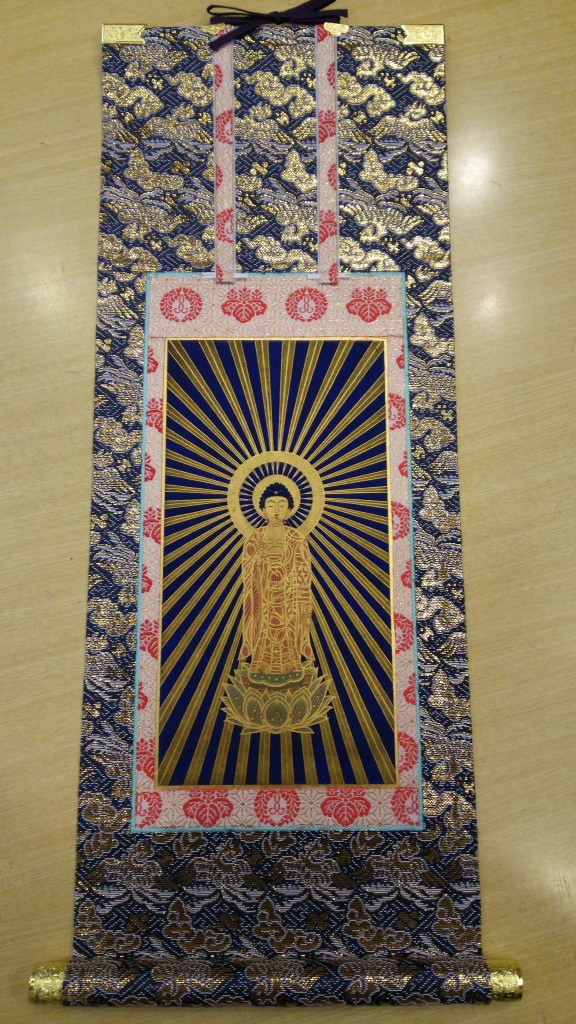

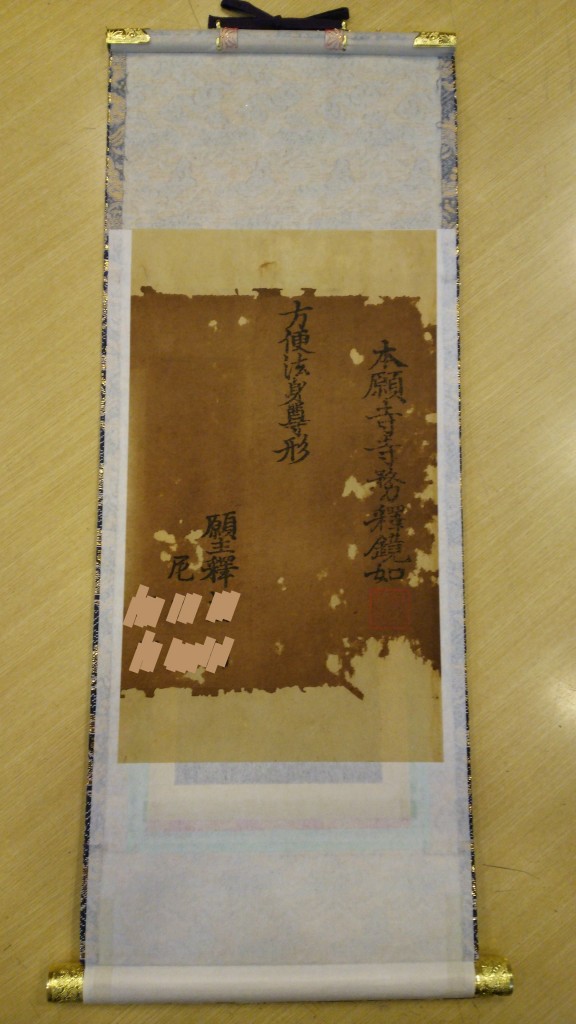

先日お預りしたお掛軸です。(お西の阿弥陀様です。)

前にお直しされた時から年数が経っていて金襴が傷み、

お仏壇の寸法に合っていなかったため、上部を折って掛けておられたので、

今回のお直しで寸法も短めにすることになりました。

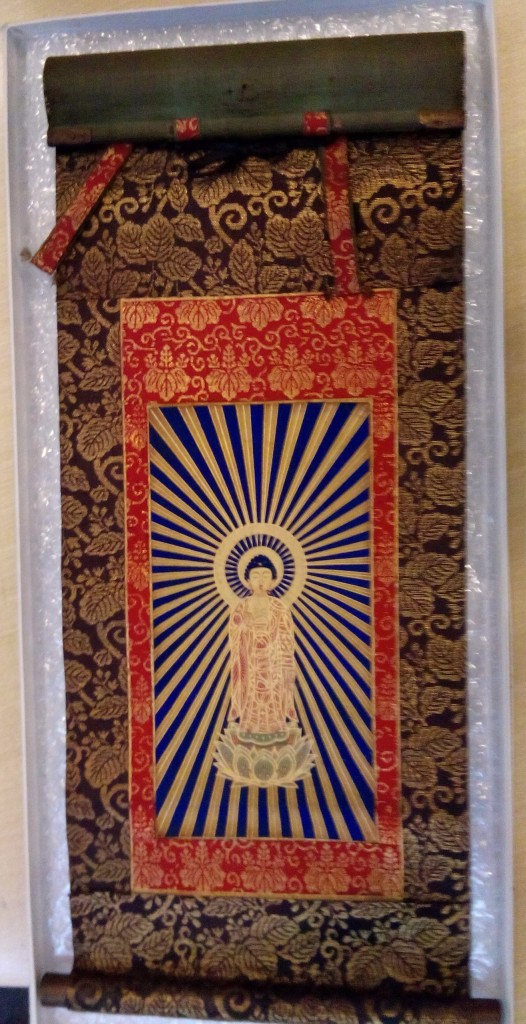

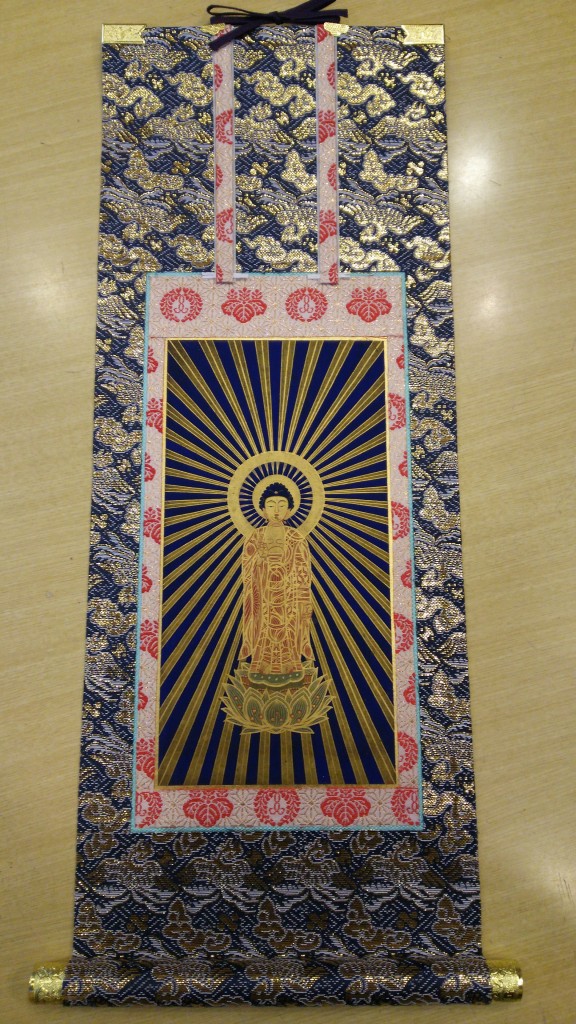

きれいに表装直しをしたものがこちらです。

上部を折っていた分の長さを短くして、総巾も狭めました。

前回は宗派問わずで使えるような柄の金襴でしたが、

今回は、外縁に本願寺派の雲鳳凰・中廻しに宗紋の入った金襴で仕立てました。

預かって来られたお寺様と相談して決めたのですが、とても綺麗に仕上がり、

カッコいいと思いませんか?!

ご本尊の表装直しで大切なのは、表のお姿だけではありません。

裏面にも大事な情報があることがあります。

「裏書(うらがき)」です。

浄土真宗では、本願寺派(お西)、大谷派(お東)共、お仏壇に掛ける

御本尊・阿弥陀様のお掛軸を京都の本山よりお受けする事が慣例となっています。

御本山のお掛軸には「裏書」があり、ご門主・ご門首のお名前が書いてあり、

本山の角判が押されていたり、花押が書いてあったりします。

ご門主・ご門首のお名前で、いつ頃お受けした掛軸かがだいたい分かります。

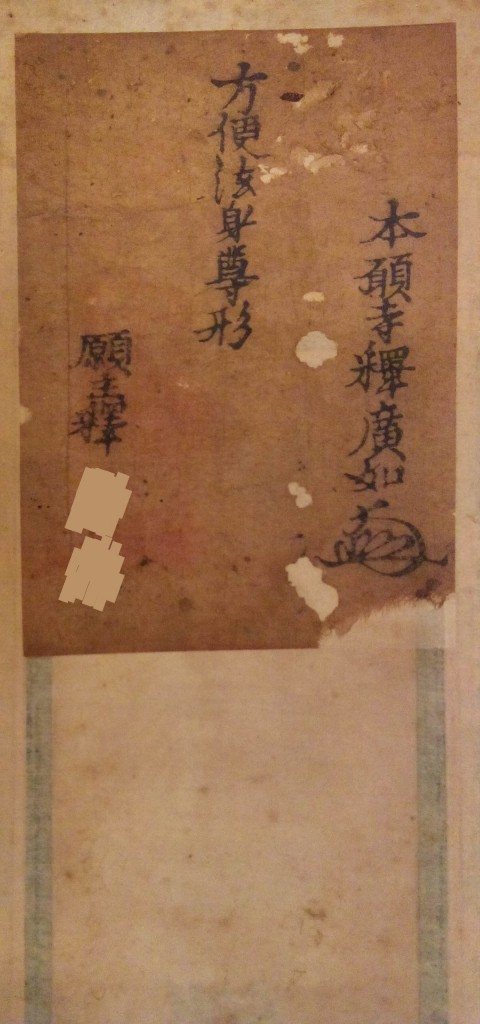

こちらのご本尊にも裏書がありました。

「釋鏡如(しゃくきょうにょ)」のお名前が書いてあります。

西本願寺22世のご門主で、明治末~昭和23年までご門主だった方です。

80年~100年程前にお受けされた掛軸だろうという事が分かります。

願主の方の法名も書いてありました。過去帖を見れば該当する法名や

没年月日などが書いてあるはずですので、より詳しく年代を絞る事が

出来るかもしれません。

別のお掛軸の裏書ですが、

こちらは更に古く、江戸時代の文政年間~明治の初めまでの

西本願寺20世・廣如上人のお名前が書いてあります。

150年は経っているご本尊ですから、5~6回は表具直しをしておられると

思います。

一般に広くお仏壇が普及し始めたのが「幕末から明治にかけて」と言われているので、

この頃に求められたのでしょう。

実際、この頃のお掛軸のお直しはよくお預りします。

古いお掛軸は真っ黒になっていて、お姿もはっきりとは見えなくなっていることが

多々あります。

「真っ黒でお顔も分からないし、新しい阿弥陀様をお迎えしようか・・・。」

と言われるお客様もいらっしゃるのですが、

一緒に裏を見て、「お客様のお爺さんのお爺さんの代の頃の阿弥陀様ですかね~?!」

なんてお話しをして、日本史の年表とかも見たりしながら、

「いつ頃の時代の物か、どういう時代を経てきたか」が分かると表装直しをして、

これからまた数十年、大切におまいりしていこう、と気持ちを変えられます。

だから「裏書」ってとても大事なんです。

裏書があれば、お直しをする時、必ず移します。

なかなかお仏壇に掛けてある御本尊を中から出して見ることはありませんが、

もしも機会があったならば、裏側も気にして見てください。

書きたい事、全部書いたら異常に長くなってしまいました。。。

知って頂きたい事、まだまだ沢山ありますので、また見てください(^^)/~~~